国立西洋美術館の常設展に入って、ぶっ飛んでしまいます・・・

「あらかん」になって、絵画ファンになったという、遅れた人間としては、国立西洋美術館の恐ろしさを知らなったというところで・・・

自分の好きな絵がこれでもかこれでもかと並んでいたのです。

結局その1/3程度しか回らないうちに、スーパーひたちの出発時間が迫ってきて、断念して駅に向かうことになりました。

こうと知っていれば時間配分を考えていたのですが・・・

常設展だけの入場は420円とのこと。

常設展だけで楽しめる美術館として、ポーラ美術館、ブリジストン美術館そして、この国立西洋美術館・・・楽しそうな場所をまたまた見つけてしまいました。

脚を運ぶきっかけとしては、特別展狙いになるかもしれませんが、時々癒しを求めて訪れる「僕の美術館」としての認定を与えてしまいます・・・

なんて、「無知な素人がなにを今さら・・・」と失笑を買いそうですが・・・

MOMAでお目にかかったバルザックが・・・本物はパリ、ラスパイユ大通りに設置されているのだそうです。

国立西洋美術館の公式サイトでの説明をお借りします。

「国立西洋美術館はフランス政府から寄贈返還された松方コレクションを基礎に、西洋美術関する作品を広く公衆の観覧に供する機関として、1959(昭和34)年4月に発足しました。

象派の絵画およびロダンの彫刻を中心とするフランス美術のコレクションでした。

以来、広く西洋美術全般を対象とする唯一の国立美術館として、展覧事業を中心に、西洋美術に関する作品および資料の収集、調査研究、修復保存、教育普及、出版物の刊行等を行っています。

展覧事業に関しては、本館(ル・コルビュジエ設計、1959年重要文化財指定)および新館(前川國男設計、1979年)において年間を通して開催しています。

展示品としては松方コレクションの作品および創立以来毎年購入しているルネサンス以降20世紀初頭までの作品および寄贈・寄託作品を常設展としています・す。」

常設展の入り口はロダンの彫刻群です。入り口に表示があり、「「撮影禁止」マークがあるものは撮影禁止」とのこと。

えっ?・・・と言うことは・・・

その他は館内での撮影はOK、この彫刻コーナーには撮影禁止対象はないとのことでした。個々を対象とするのではなく、俯瞰の撮影であれば全く問題ないとのこと。

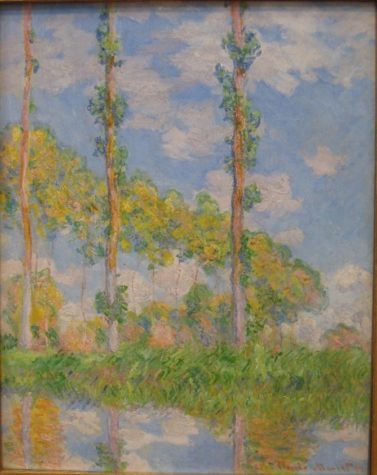

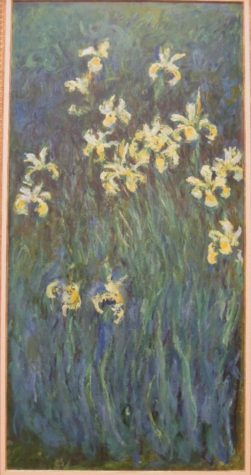

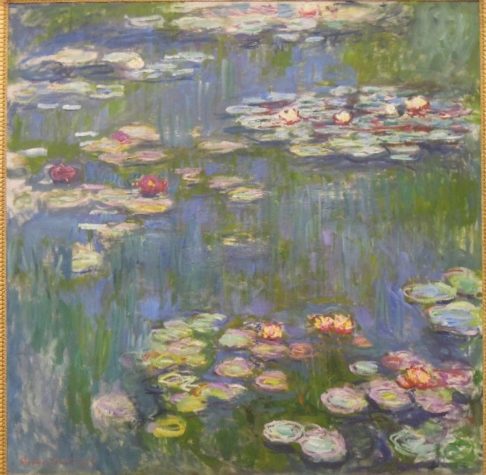

その後、モネの絵が並んでいる部屋あたりから、一部の絵画には撮影禁止マークがありましたが、数は少なく、大半の作品は撮影が可能でした。

ただし、国内では初めての経験、周りの人もそんなこと知らない人ばかりで、危ない奴、という視線を感じて、緊張。

じっくり構えられず、盗み撮り的な感覚になってしまう・・ええい、図体の割に肝の小さい「くま」め。

自分が作品を撮るのはメモ代わりなので、まあP300 でも十分役割を果たしていますが、お気に入りの絵をもっと綺麗に撮りたいし、館内の雰囲気を撮るにはちょっと物足りない・・・今度、Kiss4と一緒に来てみよう・・・

「くま」が写真を撮っていても怒られないのを確認して、携帯を取り出し、「シャキーン」と音をさせる人、コンデジを取り出して、撮り始めて、フラッシュをたいて注意される人も居たりします。

まあ、フラッシュをたかないのは常識の様な気がしますが、色々な人がいるでしょうし、多数の人が一斉にカメラを構えるようになると、規制不能な状態になり、最後は全面撮影禁止状態になってしまう・・・と余分なことが心配になってしまいました。

言葉だけは聞いたことがあった「松方コレクション」。絵画ゾーンへの階段を登ったところに説明があり、興味深く読ませていただきました。

美術館の公式サイトに同じ記述がありました。

「松方コレクション」を築いた松方幸次郎(1865‐1950)は、明治の元勲で総理大臣も務めた松方正義の三男。

アメリカエール大学に留学、法律の博士号を取得し、ヨーロッパ遊学を経て帰国後、父親の秘書官などを務めます。

神戸の川崎造船所(現川崎重工㈱)の創業者の川崎正蔵に見込まれ、1896年(明治29)年、同社の初代社長に就任。

神戸新聞、神戸瓦斯などの社長も兼ね、神戸商業会議所の会頭や衆議院議員にもなります。

大戦により造船で多大な利益を上げた松方は、第一次大戦中の1916(大正5)年のロンドン滞在時をはじめとし、約10年の間にたびたびヨーロッパを訪れて、画廊に足を運び、絵画、彫刻から家具やタペストリーまで、膨大な数の美術品を買い集めました。

現在東京国立博物館が所蔵する浮世絵コレクション約8千点を含め、彼が手に入れた作品の総数は1万点におよぶと言われます。

松方は、個人的趣味ではなく、日本の若い画家たちに本物の西洋美術を見せるための美術館を日本に美術館をつくろうという気概をもって、作品の収集にあたっていたのです。

松方は購入した作品を持ち帰り、美術館を建てて公開する準備を始め、東京の麻布に用地も確保されます。

しかし、1927(昭和2)年の経済恐慌によるメインバンクの破綻により、美術館構想は挫折します。

川崎造船も経営危機に陥り、松方は社長の座を降りて自らの財産を会社の財務整理にあて、日本国内に持ち帰っていた美術品は散逸してしまいました。

松方が収集した美術品のうち、かなりの数がヨーロッパに残されていましたが、ロンドンの倉庫にあった作品群は1939(昭和14)年の火災で失われ、現在ではその内容や数さえも確かではありません。

一方、パリに残された約400点の作品は、当時はフランス現代美術館であったリュクサンブール美術館館長に預けられ、保管されていました。

この作品群は第二次大戦の末期に、フランス政府の管理下に置かれ、1951(昭和26)年、サンフランシスコ平和条約によってフランスの国有財産となりました。

しかしながら、フランス政府は日仏友好のためにその大部分を「松方コレクション」として日本に寄贈返還することを決定しました。

このコレクションを受け入れて展示するための美術館として、国立西洋美術館が誕生したのです。」

日本の西洋美術のコレクションに松方幸次郎、および今までに知ったブリジストンの石橋正二郎、ポーラの鈴木常司などの個人的な功績が極めて大きかったことを実感しました。

それにしても、松方コレクションのうち散逸してしまったという日本にあった収集品、火事で焼失したというロンドンコレクションが揃っていたら、とんでもないことになっていたのだろうなと思います。