12月4日(日)に神戸に仕事に行くので前日の3日(土)に敦賀に寄るとの奥さんからの連絡がありました。

土曜日か日曜日に湖東三山の紅葉を見に行こうと思っていましたので、米原駅で奥さんをピックアップして一緒に行こうということになりました。

昨年「石山寺」の後に「金剛輪寺」に 紅葉の梯子をして感激したので、残りの西明寺、百済寺および永源寺に行きたいなと思っていました。

自分の紅葉狩計画としてはだんだんと南に下って行き、紅葉を長い間楽しもうと言うものでした。

兼六園の紅葉がまだまだ満開に近かったので、今年は遅いに違いない、まだまだ湖東三山、京都と楽しめるに違いないと・・・

しかし・・・金剛輪寺で昨年と様変わりの紅葉を見てショックを受けて、今年の紅葉狩の終焉を悟ることになります。

米原で11時頃に奥さんをピックアップして、まず、一番近い西明寺に向かいます。

龍応山西明寺は天台宗の寺院。寺伝で三修上人の創建によるとあります。

三修上人は、修験道の霊山として知られる伊吹山を開山した上人と伝えられる半ば伝説化した行者とのことです。

寺伝で・・と言う書き出しはその縁起が明確でないと言うことなのだと思いますが、突き詰めれば大部分のお寺の縁起が「と云われる」というとことなのではないかと思うので、正直な言い方と言えるのかと思います。

お寺の立て看板に、承和元年(834年)、仁明天皇の勅願により三修上人が創建したとあります。

三修上人がこの地で礼拝すると池の中から霞が立ち昇り、薬師如来が日光、月光菩薩、十二神将を随えて現れ、三修上人は立ち樹に薬師如来を彫り、西明寺の御本尊としたということです。

平安、鎌倉、室町時代には祈願道場、修行道場として栄え、諸堂17、僧坊300を有する大寺院を構成する大寺院となっていたのだそうです。

信長の延暦寺焼き討ちの時に関連寺院として西明寺も焼かれますが、国宝となっている本堂および三重塔は双方とも焼失を免れます。

本堂の中は撮影禁止でした。

写真が残っていないとえらく記憶があいまいになるのですが、お参りする人で本堂の中は結構にぎわっていました。

御本尊の薬師如来は秘仏で公開されていません。

ホームページに載っている不動明王をコピーさせていただきます。

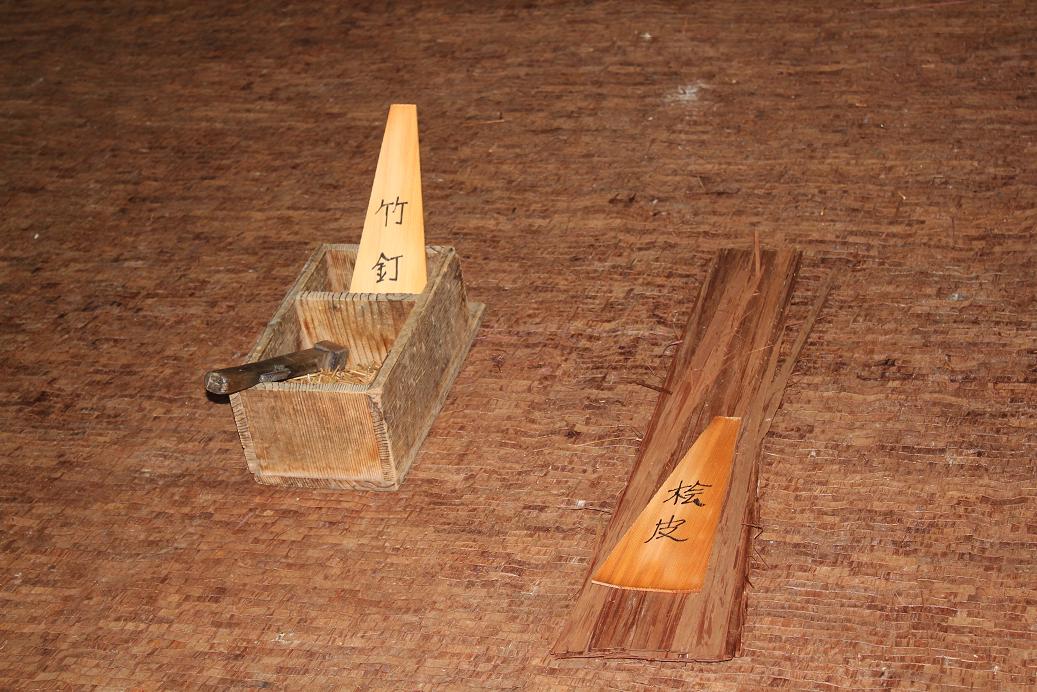

現在、三重塔は現在「再生活用事業」・・・要するに桧皮葺の葺替修理をするにあたり、修復現場を公開する「活用」事業に供するということらしい。

従前の修理は37年前、昭和48年に実施されたのだそうです。 大学を卒業して会社に入った年です・・・って関係はありませんが・・・

修復中の三重塔の脇には臨時の階段が造られており、「活用」事業に沿って上に上がって屋根の修復状況を見ることができるようになっています。

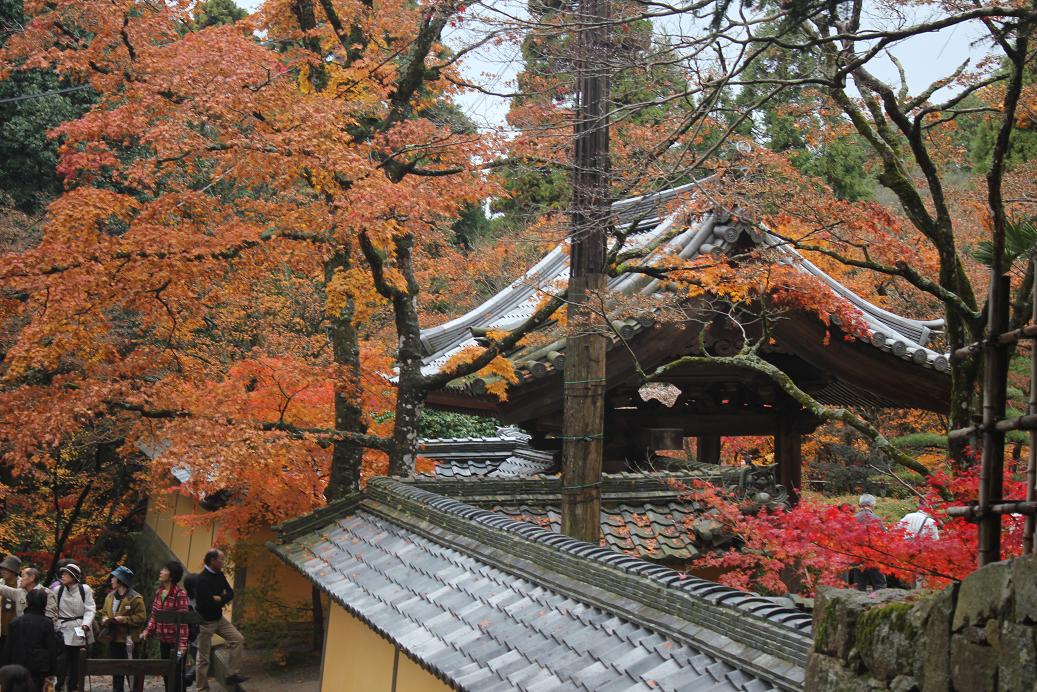

期待していた西明寺の紅葉は今が盛りのようで、紅葉自体は綺麗なのですが、全体的に紅葉は少ない様な気がしました。

重文の二天門を仰ぐ階段にも紅葉はあまりありません。

西明寺は切り上げて、昨年、興奮しっぱなしだった金剛輪寺に向います。