9月7日、朝日カルチャーセンター千葉の公開講座「鎌倉東部に日蓮聖人の足跡を辿る」馬淵和雄講師に参加。

馬淵先生のご都合で、当初予定の7月27日から延期されたものです。

7月は暑さに負けて、すっかりやる気を無くしていましたので、この延期は当方にもちょうど良かったと思います。

8月9日に同じ馬淵先生で、「覚園時黒地蔵盆をみる」という夜中にお詣りをする企画があったのですが、直前に突然の帯状発疹発病、安静が必要との指示もあり、断念。

医者の指示がなくても、衣服が発疹と擦れる時に痛みがあり、さらに、その日、今年一番の暑さという予報もあり、ちょっと自信がないというところでした。

ということでようやく鎌倉行きが実現したことになります。

鎌倉駅集合後、タクシー相乗りで、逗子、猿畠山法性寺(えんばくさんほっしょうじ)まで行き、ツアの始めとなります。

法性寺は、日蓮聖人が松葉ヶ谷庵室で念仏宗者に襲撃されたという「松葉ヶ谷の難」の時に、白い猿に導かれ、猿畠山の岩窟まで逃れた(1260年)地ということです。

日蓮聖人は自分が無事であったことを山王権現のご加護とし、その報恩を弟子達に託していた。

その後、1320年に高弟日朗逝去の際、猿畠山を埋葬地とし、法性寺が開山された。境内に山王権現が祀られていました。

勅命により、本来の法性寺は京都に移転され、比企谷妙本寺預りとなっていたが、1603年、池上本門寺、妙本寺双方の住職となった日詔により、この地に再興され、長栄山本門寺、長興山妙本寺の奥の院とされた。

長栄山、長興山両山奥の院の扁額がありました。

法性寺の裏を山越えしていく道が名越切通で、今日は山歩きかと覚悟しますが、切通を超えると道は平坦になりホッとします。

以降、経路は以下の通りです。

長勝寺:光雲作日蓮象を四天王像がとりまく彫刻が有り、ちょっと感激します。

日蓮乞水:日蓮聖人は杖をつき、水が湧き出したとの地ですが、今は井戸の跡が在るだけです。

ZebrA:地元に溶け込んだ暖かいイタリアンでランチ

安国論寺:『立正安国論』を著述されたという御法窟、松葉ヶ谷の法難の祭、法性寺に逃げる前に、一時避難したとされる南窟がある。

妙法寺:伊豆流罪後の松葉ヶ谷庵跡

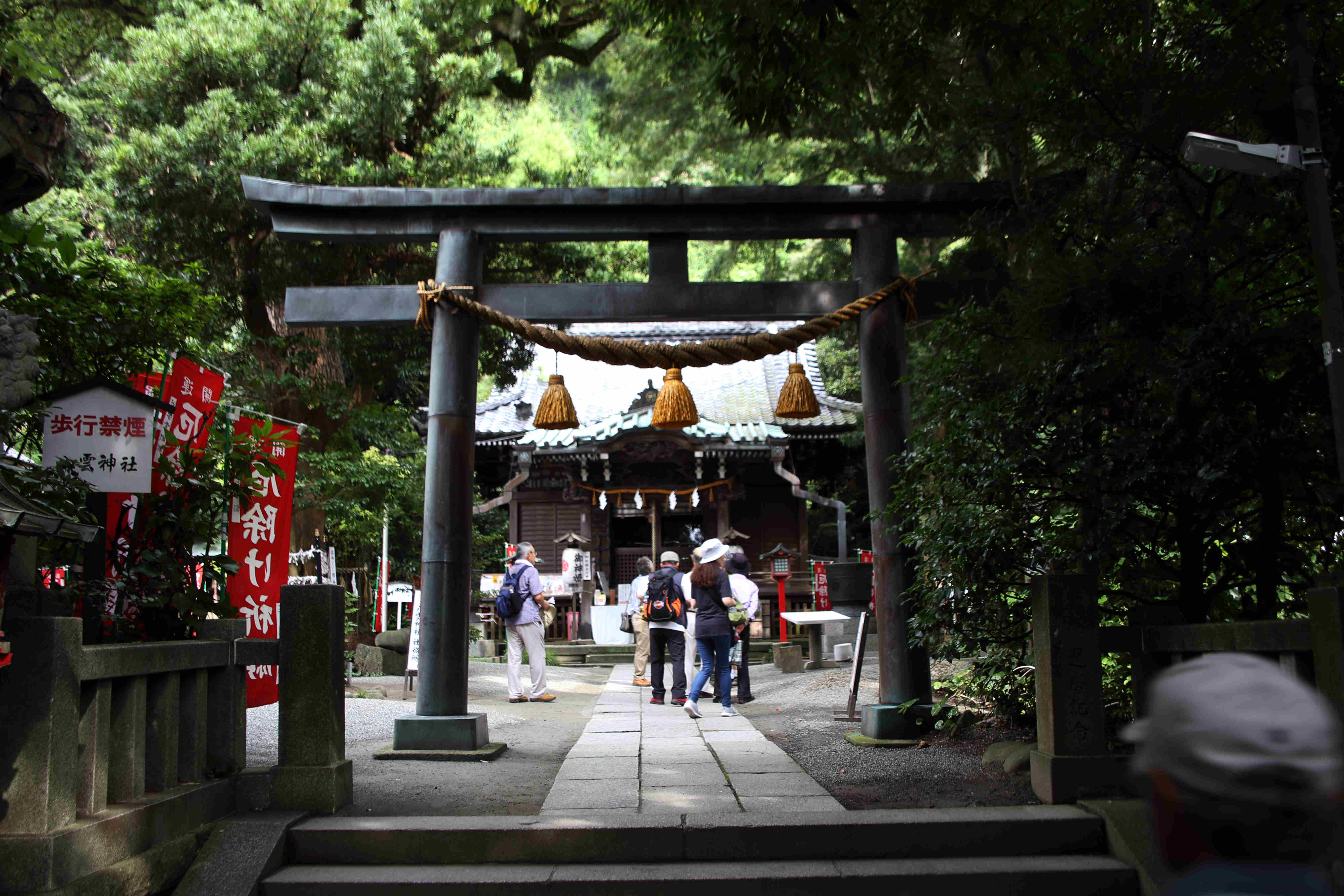

上行寺→安養院→別願寺→八雲神社→常栄寺(ぼたもち寺)

妙本寺、比企ヶ谷:二天門(持国天、多聞天)

本覚寺→大巧寺を通り抜け、駅前に帰り、解散。

解散後、他の方達は先生と「反省会」へ。

当方、翌日に糖尿の検査あり、未練を残しつつお別れ。本覚寺に戻り、御朱印をいただいた後、鶴ヶ丘八幡宮へお詣りしました。

合計23,000歩、大分お疲れで、缶ビール一本でグッスリ寝て帰りました。

ほぼ1ヶ月、予定が延びたので、日蓮聖人のお勉強をしようと、「現世を撃つ思想 日蓮入門」増補版 末木文美士著 ちくま文芸文庫を読み始めました。

結果としては、読了せず、臨むことになりましたが、少しは廻る場所の関連情報が解り、良かったなと思います。

日蓮聖人の生涯を同書に沿って整理してみました。(下表)

出自については不明のようですが、「旃陀羅(せんだら)が子」と言われており、筆者の考えでは、旃陀羅はカーストの賎民を表すが、ここでは、殺生を生業とする人々、と解釈して、漁師の子という意味かもしれないということです。

| 西暦 | 年齢 | 事項 | 参考 |

|---|---|---|---|

| 1222年 | - | 安房にて生誕、伝2月16日詳細不明 | 「旃陀羅(せんだら)が子」 |

| 1234年 | 12歳 | 清澄寺に入山 | 当時、清澄寺は天台宗 |

| 1238年 | 16歳 | 道善房を師として出家、諸国を巡る | 鎌倉、京、叡山、高野等 |

| 1253年 | 32歳 | 清澄寺に戻り、日蓮と改名、布教開始 | 4月28日「立教開宗の日」 |

| 1259年 | 38歳 | 迫害を受け鎌倉へ『守護国家論』著す | 「法華経」中心の論理構築 |

| 1260年 | 39歳 | 『立正安国論』を北条時頼へ上奏 | 厄難招くと念仏宗排撃 |

| 同上 | 同上 | 念仏宗者による松葉ヶ谷庵室襲撃 | 安国論寺南窟→法性寺 |

| 1261年 | 40歳 | 伊豆流罪、42歳で鎌倉に戻る | 妙法寺(長勝寺とも) |

| 1268年 | - | 元の書状持った使節団太宰府へ | 預言せし厄難来襲と日蓮言 |

| 1271年 | 50歳 | 律宗良観忍性との論争、竜口の法難 | 雨乞い祈祷への非難 |

| 同上 | 同上 | 佐渡流罪。思想の成熟化と重要著作 | 『開目抄』『観心本尊抄』 |

| 1274年 | 53歳 | 流罪を解れ、妙本寺を経て身延山へ | 『撰時抄』『報恩抄』 |

| 1282年 | 61歳 | 湯治に出向く途上、10月13日逝去 | 池上宗仲邸(池上本門寺) |

日蓮の生涯は大きく分けると、佐渡流罪以前(佐前)と佐渡以降(佐後)で、あるいは、佐前を第一期、佐後の佐渡滞在期を第二期、身延以降を第三期として分けることができるだろうと。

その違いを明確に理解することはできませんが、平たい言葉で言えば、第一期で思想、理論が構築され、国家を利用し、法華経の世界を創り上げていこうとする。

第二期で、さらに思索を深めると共に、流刑地での苦しい生活をしつつ、弟子達のことを慮り、より丸くなって行く変遷期で、第三期が円熟期ということなのでしょうか。

日蓮聖人の「専修念仏」の浄土宗への攻撃の理由が興味あるところでした。上っ面しか見ていないので、もしかして、大きな間違いがあるのかもしれませんが、自分なりの解釈をしてみました。

一番大きな違いは日蓮の法体系は法華経(および補足の涅槃経)を主体とした世界であり、法華経以外の経は、法華経を導くための前段階であるということのようです。

それに対し、法然上人は至高の経典として浄土経を掲げており誤りであるということがあると。ここは経典の中身に踏み込まないと理解できないところで、その違いは、今の時点でよくわかりません。

その他の法然上人への批判は高山寺を開山した華厳宗明恵上人の法然批判に通ずるものがあるのだそうで、法然上人の著書である『選択集(せんちゃくしゅう)』の内容に基づきます。

明恵上人は法然上人と生前、親交もあり、法然を尊敬し、浄土宗そのもには疑問を持ちながらも、否定はしていなかったようです。

法然上人の死後、それまで公開されず、親鸞などの高弟のみが筆写をゆるされていた、法然の教え『選択集』が出版されて、その内容を知り、激怒したのだそうです。

法然の教えはただ、穏健に「専修念仏」を説いているだけではなく、他の宗門、僧侶達の存在そのものを否定する内容であったということのようです。

法然の教えはただただ念仏を唱える浄土門が正しく、自力の修行で悟りを求める聖道門を否定。

浄土門においても、念仏する人達を助ける聖職者達をも否定する内容であり、仏門の世界では過激な思想でもあったということのようです。

世の中に、自分の教えを認めさせるための手段として、俺が俺がの日蓮聖人は穏健な法然上人をこき下ろした。

と言う、大変失礼な図式を思い浮かべていましたが、法然上人の論理にも穏やかな、といえない部分があること、また、日蓮聖人の振れることのない精緻な論理構築の凄さを感じた次第です。