大分前の話になります。

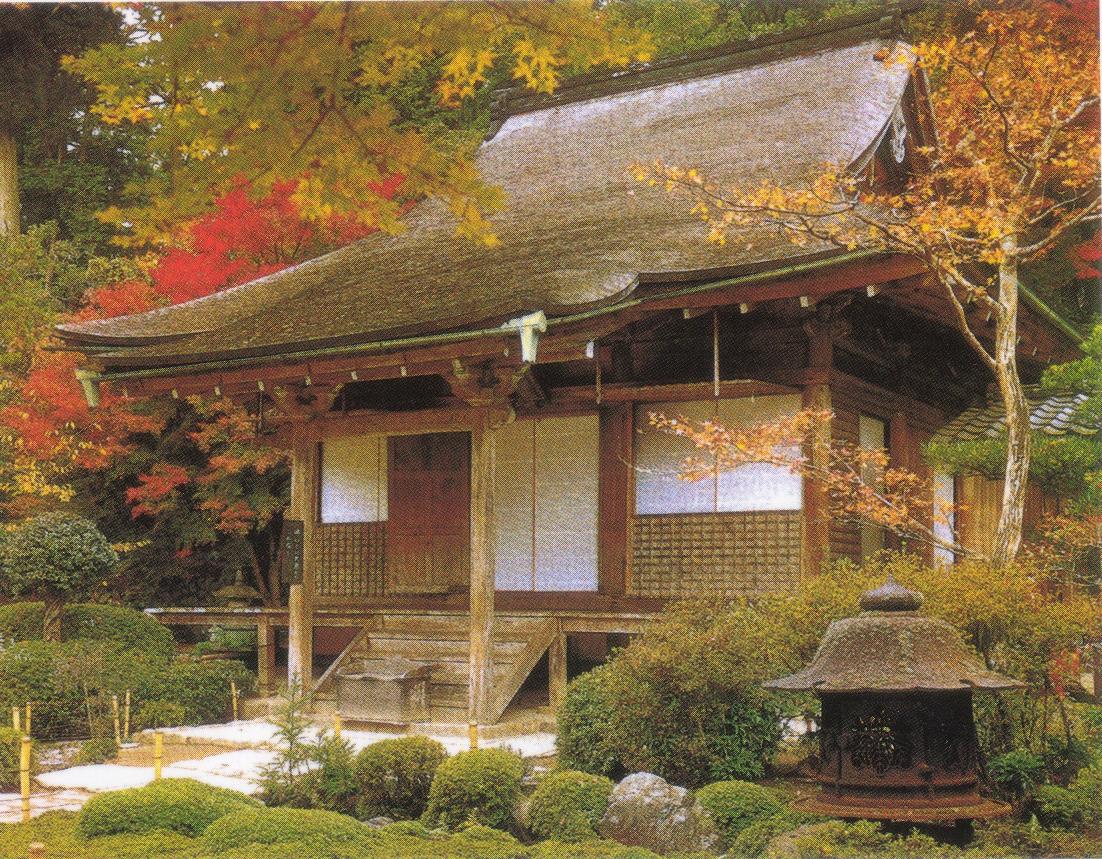

紅葉を求めて永観堂、真如堂、詩仙堂など、京都の紅葉の名所をお参りして、帰りに三千院に寄りました。

その時に寂光院が近いなと思いつつ、寄らずに帰ったと言う記憶があります。帰りがけで、時間がなかったせいだったんだろなと・・・

今回、寂光院(寂光院ホームページ)の宝物殿で2000年の放火事件の説明を読んで、ああ、そう言えば、火事の直後で、拝観できなかったということがあったなと、思い出しました。

寂光院は594年(推古2年)、聖徳太子が父の菩提を弔うために開設したとされ、天台宗(過去一時期は天台、浄土兼宗であったらしい)の尼寺、清香山玉泉寺の子院にあたる。

ただし、詳細は不明で空海開基など、異説も色々あり、また開基後の歴史も明らかでないのだそうです。

聖徳太子も空海も、天台にかかわりないような気がしますが、今までの経験でお寺は歴史の中で宗派を変遷する例はありましたから、不思議ではないのだと思います。

寂光院のホームページによると、初代住持は聖徳太子の乳母であった玉照姫で、その後は皇族のお姫様達が継いで来たようだということだけ、で明確な記録がないのだそうです。

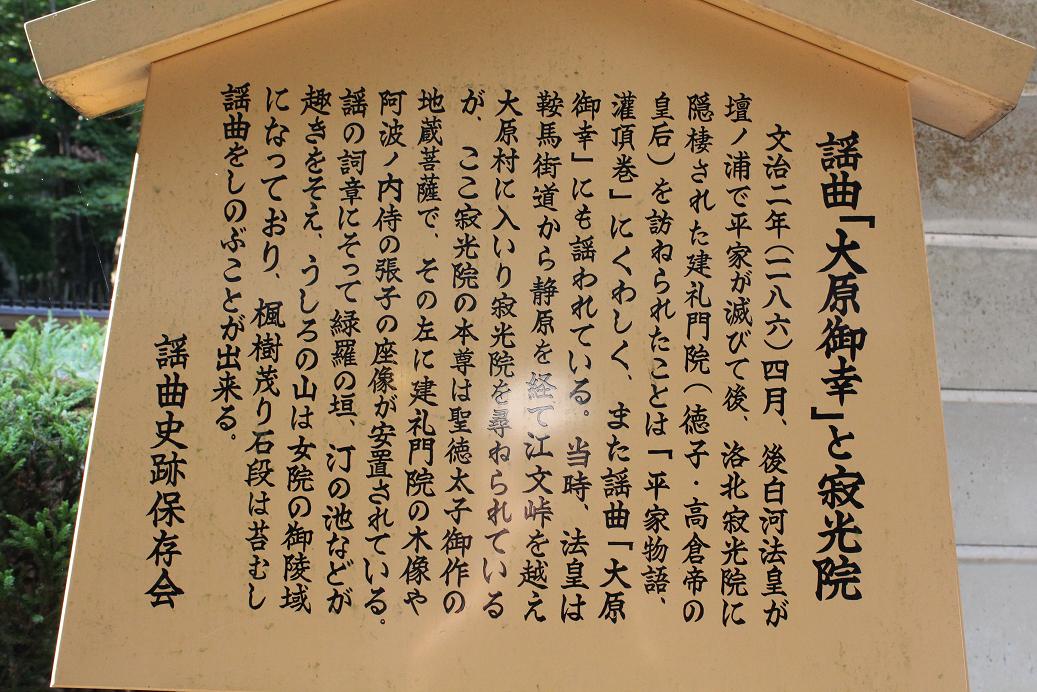

したがって、寂光院では、開基から大分時代が経ちますが、2代目の阿波内侍が1165年に入寺したことを持って歴史の再スタートとすることにしたようです。

は後白河に排斥された崇徳上皇(保元の乱)の寵愛を受けたと言われる人で、宮中では第3代建礼門院徳子に仕えていたのだそうです。

徳子とは縁の深い人で徳子の最後を看取った人と言われています。薪を頭に担いだ「大原女」のモデルという話もあるようです。

建礼門院徳子は平清盛と時子の間の子で、高倉天皇の中宮(皇后)となり、安徳天皇を産む。下はWikipediaに出ていた系譜に関連の年譜を入れてみたものです。(太字byくまじい)

忠盛 時信

┃ ┣━━┳━━┓

清==時子 時忠 滋子=後白河上皇(1166~71,1181年~院政)

(1181年2月没) ┃

┃ ┣━━┓ ┃

重盛 宗盛 徳子===高倉天皇(1181年1月没)

(1172年婚姻)

┃

安徳天皇(1185年壇ノ浦で没)

父平清盛率いる平氏一門と、徳子の姻戚上の義父、また叔父に当たる後白河との連携が崩壊し、権力争いが繰り広げられます。

清盛の死後、戦況が大きく後白河に傾き、平氏一門は京から西国に落ちます。

その平氏一門に追い討ちをかけるように、後白河の平氏討伐の宣旨が下され、平氏は賊軍に貶められて、壇ノ浦で滅亡に至ります。

壇ノ浦において、安徳天皇は祖母時子と共に入水、徳子も入水しますが、救い上げられ、捕らわれの身となります。

一説には時子が徳子に「生き延びて、平家を弔え」と徳子に命じたと言う話もあるのだそうですが、まあ、前者の方が判りやすい気がします。

同じく生きて捕らえられた兄の宗盛は断首、時忠は流刑となるが、徳子は罪を問われることなく、京都吉田の地に隠棲し、出家する。

その後、京の町を地震が襲い、徳子の宿坊も破損し、大原の寂光院に移ります。

寂光院の歴史に沿えば、2代目

清盛は高倉天皇が崩御した時に、徳子を後白河の後宮(上皇の后?)に画策をしたが、両者に拒絶されたという話もあるようです。

清盛は平氏一門の繁栄をひたすら考えていて、そのためには、何でもありだった、ということでしょうか。

最近、吉継の「潔さ」から逆に、武士社会の、特に戦国時代の割り切ったような人間関係が面白いなと思っています。

でも、清盛と後白河の関係を見ていると、それは武家社会の特性、と言うよりは、公家、皇室の社会でも、似たような状況があるような気がします。

つまり、元々の日本人の本質に、権利を得るためには何でもありという、ドライなプラグマティズムがあるのか、と言う想いです。

戦後、受験勉強しか競争の場がなくなった、あるいは受験の厳しさ故に、戦闘の場を受験戦争に矮小化されて、世界観を失った日本人がウェットなお涙頂戴の女々しく、現代の姿に変身した・・・と、大分暴論です・・

三十三間堂の時に後白河のことを少し勉強しましたが、関連した場所が繋がって知識が広がっていくのも面白いです。

門前の漬物と佃煮の翠月さんに寄って「シバ漬」を買って帰ります。

シバ漬の本家は寂光院なのだそうです。

淡い色で酸味の少ない柔らかいシバ漬で、馴染みのある濃い紫ののパリパリと歯ごたえのある漬物と全く異なるものでした。

翠月さんのホームページを調べてたら、下記の地図がありました。

翠月さんからさらに行くと阿波内侍のお墓があり、さらに先に行くと鞍馬に抜けることが出来るようでした。

買い物を終えると4時を過ぎてしまいました。三千院は5時までは入れるのじゃないのかと・・・慌てて三千院に向いました。