8月10日はちょっと遠目ですが京都市美術館で開催されている「フェルメールからのラブレター展」 へでかけることに。

暑さを凌ぐのには冷房の効いた美術館が手ごろかな・・・というところです。

といって、もし、「ルーブル」の時みたいに押し合いへし合い状態だったらどうしよう・・と危惧しつつ・・・まあ平日でもあり、それほどでなくホッとしました・・・のんびり行こうと、昨日も通った161号でマキノに抜け、湖西道路で京都に入ります。

久しぶりのロングドライブであくびの連発で、眼は半開き状態に、「代わろうか?」と何回も尋ねられつつ、へろへろで目的地に到達。

展覧会の目玉はアムステルダム国立美術館(ライクスミュージアム)収蔵の門外不出の「手紙を見る青衣の女」。

余談ですが、アムステルダム国立美術館はオランダ政府観光局lの日本語公式サイトに行くと「国立博物館」の記述となっていました。

ルーブルみたいに美術館と博物館的機能を併せ持っている感じなのでしょうか?まあ、英語にすればどちらもMuseumだし・・・

その「青衣の女」をはじめとした「手紙」にまつわるフェルメール3作品を中心として、オランダ17世紀の人々の生活を伝えようという催しのようです。

「手紙を見る青衣の女」は、昨年から修復作業が続けられ、このたび、その蘇った「青」を世界に先駆けて日本、それも京都市美術館で公開されるとのこと。

京都の後、被災地の宮城県美術館を経て、最後に自分にはおなじみのBunkamuraザ・ミュージアムで来年3月14日まで公開されるのだそうです。

「『手紙を読む青衣の女』の修復はアムステルダム国立美術館の悲願であった。酸化して黄ばんだ古いワニスを取り除くと・・・」(福井新聞)

「フェルメール・ブルーと呼ばれ、当時としても大変貴重だった、ラピスラズリを砕いた顔料ウルトラマリンの青の輝きが、フェルメールのこだわった当時の光と色彩の世界とともに、長い時を経て蘇り・・・私達の前に姿をあらわします。」(「フェルメールからのラブレター展」公式サイト)

ラピスラズリ(瑠璃)・・・ラズリは天、空、青を表し、ラピスは石の意で、青金石(ラズライトNa8-10Al6Si6O24S2)を主成分としている。

天然ウルトラマリンは正確にはラピスラズリを砕いたものではなく、粉砕した粉から青い顔料成分を抽出したものを指すのだそうです。

成分表示すると、ほぼ青金石と同様の硫黄を含んだケイ酸ナトリウムの錯体 (Na8-10Al6Si6O24S2-4等)である、複雑な組成を持つ天然鉱物顔料である。(Wikipedia)

自分の中では、ウルトラマリンというのは「海の色の深い青」と解釈していました。

実際には、「海をこえてきたもの」、すなわちラピスラズリの唯一の原産地であったアフガニスタンから地中海を越えてヨーロッパにたどり着いたという意味を表すのだそうです。

ウルトラマリンレッド、ウルトラマリンバイオレットなどもあり、正確には「ウルトラマリンブルー」と呼ぶべきであるということです。

「ウルトラマリン」に対しては、まさに深い青のイメージで、響きのいい言葉だなと思っていましたので今回調べて唖然・・・でした。

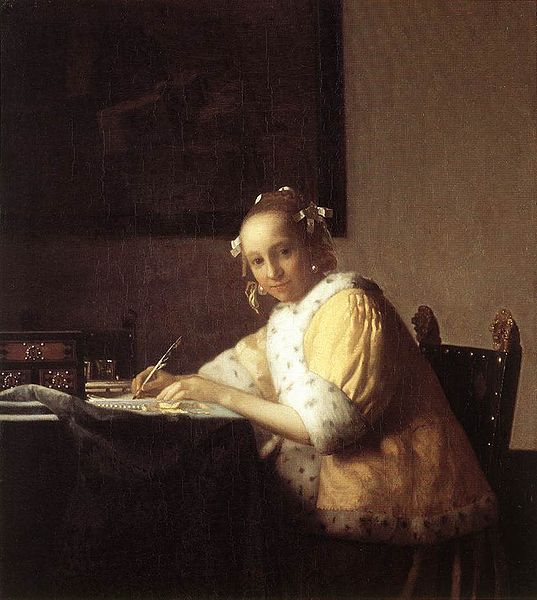

他のフェルメールの「手紙」2作品はワシントン・ナショナル・ギャラリーの「手紙を書く女」とアイルランド・ナショナル・ギャラリーの「手紙を書く女と召使い」でした。

自分は、やはり「青衣」に一番魅かれました。うつむいて手紙を読む女性の表情と青衣が良く映えているなと思います。

9月7日の福井新聞にワシントン・ナショナル・ギャラリーのアーサー・ウィーロックの解説が載っていました。

「力が入った親指に感情が表れていて、手紙の送り手との特別な関係を描き切っている。日常風景でありながら、見る者の体験を呼び起こさずにおかない」

そこまで読めるのかなと言う気もしますが、今回ネットで調べて見るとフェルメールの絵の意図を論じる文章が多い様でした。

また、フェルメールの全作品30数点のうち「手紙」をテーマにした作品は6点もあるのだそうです。

フェルメールは「手紙」にどのような思いを持っていたのだろうか・・・「フェルメールからのラブレター展」公式サイトで下記のような説明がありました。

「17世紀、大航海時代の植民地制を牽引していたオランダは、当時のヨーロッパにおいてもっとも識字率が高かった地域のひとつで、手紙によるコミュニケーションの文化がいち早く開花した地でもありました。

1630年頃になると、手紙を読み書きする人々の姿が絵画作品の主題となり、手紙はとりわけ恋愛をめぐる場面を描く際には不可欠なモチーフとなりました。

当時出版された様々な書物の中でも、「手紙の書き方」「ラブレターの書き方」という本が多く出版された程に、この「手紙」は重要な役割を果たしていました。

当時、家族、恋人、仕事における知人の間の直接的あるいは、手紙や伝言などのような間接的なコミュニケーションに伴い、表された感情を絵画作品の中に描きだし表現するということが盛んに行われました。

画家たちは、人々が会話する際に見せる一瞬の表情や仕草にとどまらず、離れた恋人からの手紙を読んでいる時の素の反応に至るまで、実に幅広い感情を表現しようとしました。」

当時は絵と言うものが単に鑑賞するものでなく、作者の製作意図を捉え、仕掛けられた謎を解き、自分なりの物語を発展させて行くものだったということなのでしょうか・・・

フェルメールと共にデルフトで活躍して、フェルメールに影響を与えたというデ・ホーホの絵が面白いなと思いました。やはりなにか物語性のありそうな絵ですが、素朴で抒情的というのでしょうか・・・

上のメツーの絵もいいなと思ったのですが、女性の眼は窓の外を見ていて本を読んでないな・・・と変なところに気が行ってしまいました。

ヤン・リーフェンスはレンブラントの兄弟弟子にあたるのだそうです。

ネットで他の絵も見て見ましたが、老簿記係の雰囲気がよくて、見た中ではこの絵が一番いいなと思います。

いつもの絵ハガキと「手紙を読む青衣の女」のA4版の絵を購入して、ロビーに出ます。

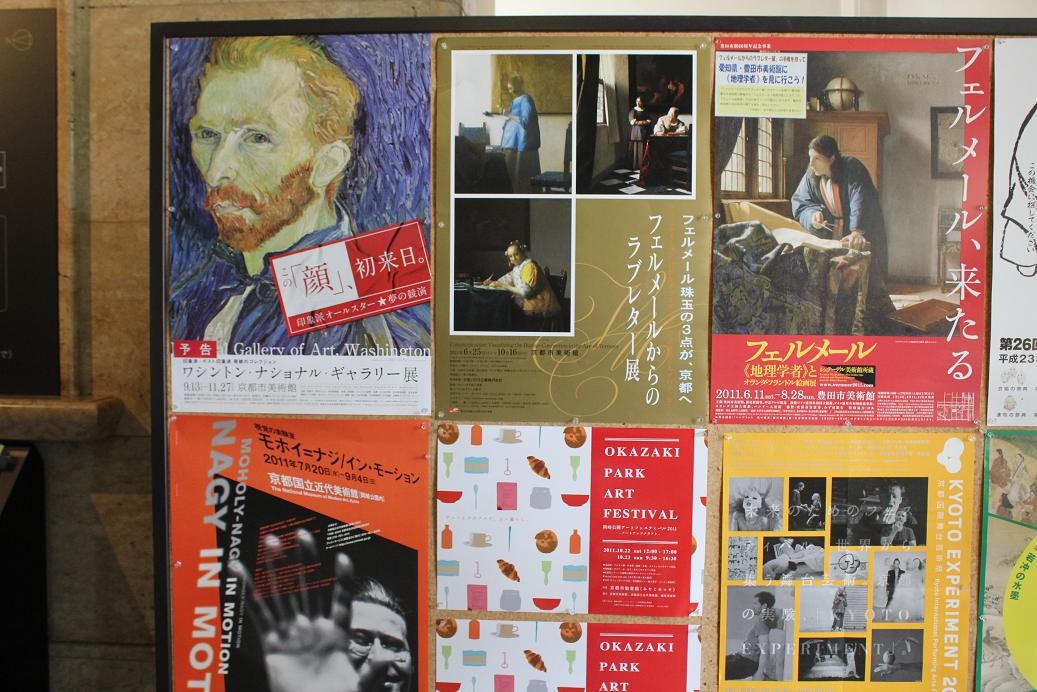

「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」が京都市美術館にくること、Bunkamuraでやっていた「フェルメール 《地理学者》 と オランダ・フランドル絵画展」が豊田市美術館に来ていることを示すポスターがありました。

「ワシントン・・・」はもう一度見たいので、また京都まで出てこようかなと・・・

展覧会の後に平安神宮をお参りしてと思いましたが、暑くて、暑くてたまらなくて、少しは涼しいだろうと、郊外の寂光院、三千院にお参りして、帰りました。

リハビリ期間にしてはちょっと欲張りすぎた一日だtったかもしれません。