とりあえず、一本義から真っ直ぐ進み、最初の櫓にたどり着きます。

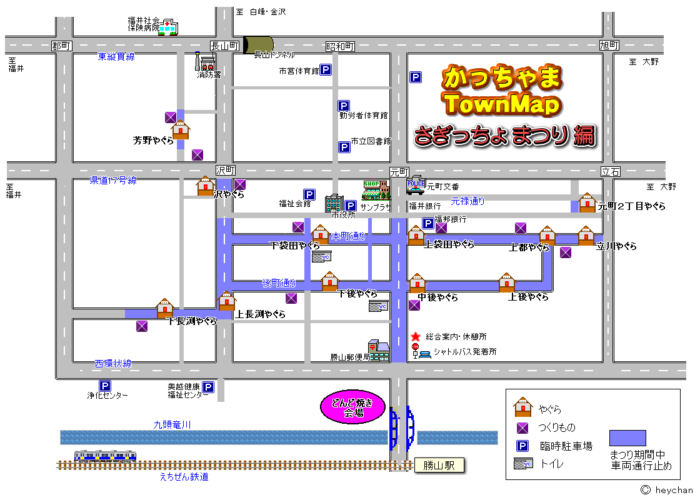

全12個所の櫓を廻ってスタンプを全部集めると記念品をもらえるらしい。

全12個所の櫓を廻ってスタンプを全部集めると記念品をもらえるらしい。

なるべく見て廻りたいけど、制覇するつもりはないので、面白そうなところに停まって、写真を撮ります。

前回、勝山が一番遅い左義長と書いてしまいましたが、近江八幡の左義長は3月14日、15日に近い土日に行われるのだそうで、もっと遅い所があるようです。

櫓の上では、子供も、大人も皆激しく踊りまくるので、夕方の内はまだいいのですが、夜になるとかなり写真が難しくなります。

今まで写真でしか知らなかったのですが、子供達が踊っているのは曳かれている山車の上だと思い込んでいました。

子供達が演技する山車が移動して廻るのだろうと考えていたと言うことです。

どうも櫓の下には曳いて廻るような大きな車輪は見えず、横方向に小さい車輪がついていて、近くの櫓会館から、レールの上を移動して、路上で固定しているようです。

しかし、スタイルは正に山車の形状をしていますので、当初は山車として出発したのではないか・・・

勝山市のサイトで歴史を手繰ってみると、江戸時代に、城主がお寺に向うのに邪魔だから、櫓を一時的に片付けさせられた、という記述がありますので、かなり初期の頃から、固定式の櫓としてあったようです。

考えてみると、今年は雪は降るものの、積もってはいませんが、この奥越の白山の入り口の街は、通年、雪はもっと積もるのでしょう。

ましてや江戸時代の小正月に雪のないはずはなかったのではないか。

当初は、街中を曳いて歩くお祭り用として用意されていた山車は雪の壁を前にして、動くことかなわずに、櫓状態を強いられ続けます。

可動部の車輪は使用せずとも毎年のメンテナンスが必要で、無用なら外して、固定の櫓として使おうと・・・言うことがあったのかと勝手な推測です。

勝山市の人口は25,000人程度で市街も小さな街です。

この時期は観光客とそれ目当ての屋台が全国から集中して、一体何倍くらいの人口になるのでしょうか?

12基の櫓でお囃子と踊りに集中する人々は誰のためでもなく、土地に伝わる風習として、自分達のお祭りを楽しんでいる・・その無心な姿が人々の感動を誘い、人を集めていくのだと思います。

一心不乱に踊る子供達の心にお祭りがどの様に残って、大人になってどの様に振り返るのだろう。

お祭りは2日間だけど、きっと何カ月もの準備期間を仲間たち、近所のオジサン、オバサン達と過ごして来たのだろうと思います。

正直言うと雰囲気に慣れ過ぎて、受け狙いのガキも居たりして、人前で演技することの興奮が麻薬の様に人の心をゆがめて行くこともあるかと、鼻白見ます。まあ、彼らなりに盛り上げようとしていたのかとも思います。

勝山市商工観光部製作の左義長の説明サイト 「勝山左義長」の説明をお借りします。

「左義長は小笠原公入部以来300年以上の歴史を誇っており、毎年小正月の行事として、旧暦の1月14日に行なわれていました。

現在は、観光客や祭り主催者の利便を考慮して、2月の最終土曜、日曜に開催しています。

勝山市街地の各町内に12基の櫓を建て、その上で赤い長襦袢姿の大人たちが子供を交え、独特のおどけ仕草で三味線、笛、鉦による軽快なテンポの囃子にのって浮かれます。

この様は全国で勝山左義長だけの特徴であり、人々はこれを奇祭と呼んでいます。

日曜日の夕方になると、各町内の御神体が弁天桜で有名な弁天河原に運び込まれ、「ドンド焼き」の準備が進みます。

午後8時30分、神明神社で採火した御神火が各区の松明によって、弁天河原のドンド焼き会場に運ばれ9時の狼煙を合図に一斉に点火され、冬空美しく雪に映えて燃え盛る炎の競演とともに祭りのフィナーレを迎えます。

この「ドンド焼き」で神を送り、五穀豊穣と鎮火を祈願しながら2日間にわたる火祭りの行事が全て終了します。

勝山左義長まつりは、奥越地方に春を呼ぶ祭りと言われ、これを境に勝山に春の足音が聞こえてきます。」

平泉寺の城下町であった街は、一向一揆で壊滅的な打撃を受けます。

柴田勝家、秀吉の支配を経て、徳川の時代になって結城秀康の興した松平家の支配になります。

松平家が大野に移り、一時天領となりますが、説明にある小笠原公は下総関宿の宗家から、美濃に転封されていた貞信公であり、元禄4年(1691年)に勝山領主となった。

歴史を見ると、明治の廃藩置県まで、騒動が続き、よく繋がったと思うくらいに弱体の藩であったようです。

200年近くの治世の間に勝山城が完成することが無かったのだそうです。(「歴史の勉強」を参考にさせていただきました。)

問題がありながらも、小笠原家が維持されたことで伝統が磨かれたということなのでしょうか?千葉の城主の系列が勝山で江戸時代を生きていたのかと・・・

夕闇がせまってきました。