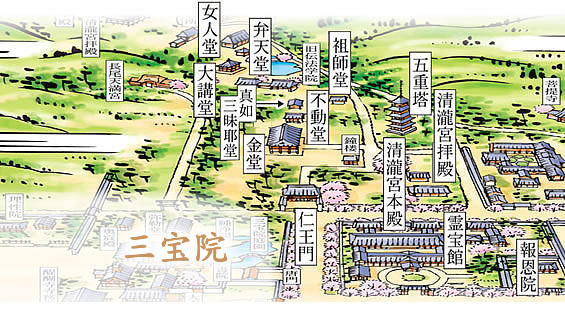

世界遺産、醍醐寺は醍醐山一山を寺域とした広大な寺院で、平安時代の姿を残している五重塔を始めとした建造物や仏像、宝物で国宝に指定されているものが41点、重要文化財に至っては39,000点を超えるそうです。

醍醐寺は真言宗の宗祖弘法大師の孫弟子にあたる理源大師・聖宝が874年に醍醐水を見出だし、お堂を建立したことを開基とし、醍醐、朱雀、村上の三帝の深い帰依により、上醍醐の寺域が整備され、引き続き五重塔、金堂などの下醍醐が建立されました。

三宝院は1115年の建立で醍醐寺の本坊として位置づけられているとのことです。

その後も、真言密教の中心的寺院として、歴代の権力に重用され、発展し、桃山時代の 義演准后が秀吉と結び付き、醍醐寺の整備を進め、醍醐の花見に導いたとのことです。(醍醐寺ホームページおよび三宝院リーフレット)

上醍醐の入り口も既に桜は散り終えた感じです。

上醍醐の入山料600円を払って登り始めます。後で知ったのですが全行程3.2kmのほとんどが登りで結構な山登りになります。

ということでここはカテゴリーを山紀行にしたいくらいでしたが、知らずに軽い気持ちで入山します。

少し登ったところで男女のペアが降りてきますが、女の子がふらふらになっています。

「どうしたの?」と聞くと「大変でした~」とのこと。まあ大げさなと思いつつ、登り始めます。

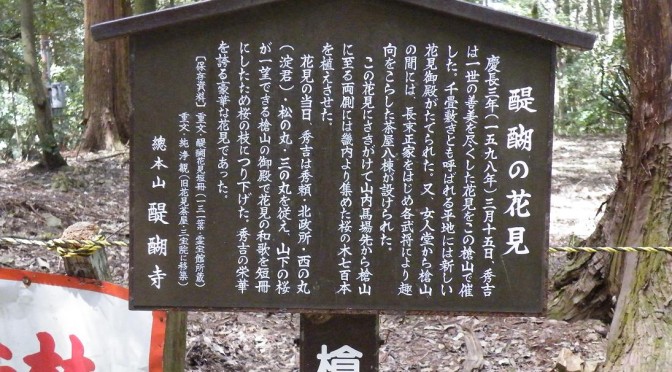

途中に秀吉が「醍醐の花見」をしたという槍山があります。なんかガッカリするほど狭いスペースで、豪華絢爛な「醍醐の花見」のイメージにふさわしくない感じ。

樹が育ってきて狭く見えるのかもしれません。

上醍醐の入り口からの山道沿いに、この槍山まで桜の樹が急遽植えられ、全山が桜の花で燃え上がっていたのだと思いますが、今は面影もありません。

前回も書きましたが、「醍醐の花見」は秀吉享年(62歳だそうです・・・)の年で、その年の秋には「醍醐の紅葉狩」を企てていたが、果たせなかったいうことで、秀吉が走りぬけた天下人の人生に、桜の短い満開の時期が重なるような気がします。

春は制したが秋には届かなかった、というところも、華美に生き急ぎ、孫子に引き継ぐ安定した天下を築けなかった秀吉を象徴する様な気がするのです。

雲が出始めますが、気温は上がり、かなり汗ばんできます。急な階段を上がっていくと不動の滝があります。

ここまで1.7km30分、あと1km30分の標識があります。 これは醍醐水までの距離のようで、頂上の開山堂までは醍醐水からさらに15分との標示がありました。

こんな登りになると思わなかったので、水も用意しておらず、アルコールのせいか喉が渇くこと。

おまけにチュウスイ2本が利いてきているようで、胸焼けの様な、吐きたいような・・・不動の滝の水をむさぼるようにいただき、しばし休息です。

・・・今振り返ると極めて写真が少ない・・・写真どころでなかったというところです。

気を取り直して階段を再度登り始めます。大分登ったところで道が下り始めたました。ようやく終わりだなと、ホッとしながら、顔を挙げると、はるか向こうの峰の上にお堂が見えます。

えっあそこまで行くの?一瞬気が抜けた分、落胆も大きく・・・写真はズームアップしているので近くに見えますが。

だらだらと下ったところに、醍醐水がありました。ここでも目一杯、お水をいただきます。

国宝の清瀧宮拝殿は工事中で拝めませんでした。

社務所の脇を登り始めます。

少し登ると薬師堂があります。国宝と記載がありますが、人がいるわけでもなく、ものものしさもなく拍子抜けの感じ。

国宝が山程あると、少しぞんざいな扱いを受けるものもでてくるのか?と余分なことを考えます。

五大堂、如意輪堂を抜けて頂上にあたる開山堂にたどり着くと見晴らしがよく気持ちのいい景色が広がります。

開山堂のベンチで少しお昼寝をさせていただき、気分すっきり目覚めると開山堂からホラ貝の音が響きます。

僧侶に同伴された烏帽子帽姿の方が二人、ホラ貝を持って出てこられました。一人の人が気持ちよさそうに景色に向かってホラ貝を吹きます。

普段の自分だときっと彼らに話かけて、色々と聞き出しているんだと思いますが、お疲れ気味の「くま」はちょっと気後れして離れて見ているだけでした。

上醍醐から降りてきてようやく三宝院に。国宝の表書院の縁側に腰掛けてしばらくボーっと庭を眺めで動けなくなります。

秋に来たときに同じように座り込んで感激で動けなかったのですが、その時に広大な奥行きを感じたのですが、なにか少し違うなと。

よく分からないのですが、紅葉の色合いにより遠近感を強く感じたと言うことがあるのかも知れません。

表書院の隣の純浄観(重要文化財)は花見の場所の槍山に建てられたものを移築したものなのだそうです。自分が狭く感じた場所にこんな建造物が建っていたのかと驚きます。こちらは床が高く、表書院から見る庭とまた違った光景が楽しめます。

ようやく立ち上がり外に出るともう4時過ぎです。休憩所でお茶して、いよいよ二条城に向かいます。