東日本大震災の甚大な被害が少しずつ明らかになりつつあります。ただし行方不明者の全貌は掴めていないようです。

捜索依頼があった方達の数を不明者として公表しているということですから、届け出のない不明者のことを考えるとはるかに数字が膨らむのだと思います。

朝日新聞に津波に襲われた宮古田老地区の「万里の長城」の記事がでていました。

『約4400人が暮らす宮古市田老地区は「津波太郎」との異名がある。1896年の明治三陸津波で1859人が、1933年の昭和三陸津波で911人が命を奪われた。

田老村(地区)では、高所への移転を含めた対策の議論があったが、海に近い所に住みたいとの村民の要望や代替地の不足から防潮堤建設を決断、中断を含めて半世紀近く後の1978年に完成させた。

総工事費は1980年の貨幣価値に換算にして約50億円に上った。

高さ約10メートル、上辺の幅約3メートルの堤が二重に立つ構造。総延長約2.4キロの、城壁のよう防潮堤が完成した。

二重構造の防潮堤は世界にも類はなく、総延長も全国最大規模。60年のチリ地震津波では、三陸海岸の他の地域で犠牲者が出たが、田老地区では死者はいなかった。』

この防潮堤を乗越えて津波は押し寄せ、防潮堤は1/4程度が決壊、田老地区は壊滅的な被害を受けてしまいました。防潮堤を信じて避難し損ねた方もいたのではないかということです。

そう言えば会社を辞めて宮古に帰った大学の先輩がいましたが、大分前から年賀状も途絶えていたので・・・

テレビで被災者の方達の再会のシーンを見るたびに涙が流れてしまいます。滴ほどの効果もないかもしれませんが、ささやかながら日本赤十字へ義援金を振込みました。

福島第一原子力発電所は予断を許さない状態が続いています・・・それでも、ようやく駄文を書きつづる気持ちが起きてきました。

1月25日の兄のお別れ会の翌日、26日は移動日です。

って、いまだに1月の話です・・・朝、いつものようにクマとケイちゃんを追っかけ回して写真を。昼前にゆっくりと出発、東京駅に着き、本でも買って行こうと八重洲口に出ます。

三菱一号館美術館に行った時、内容を覚えていないのですが、東京駅周辺の美術館巡りの案内をもらってたなと・・・確か八重洲側にも美術館が・・・

八重洲口交番で、近隣の美術館について訊くと「ブリジストン美術館が近いよ」とのことです。

後で資料を確認してみると、「東京駅周辺美術館MAPというリーフレットで、三菱一号館美術館、ブリジストン美術館、出光美術館、三井記念美術館の4 館で一号館の後に他の美術館を訪れると割引になるというものでした。

ブリジストン美術館に向かって歩いていると、もうすぐというところにディスカウントチケット屋さんがあります。

なんと「ブリジストン美術館のチケットあります」との表示が・・・

値段をよく覚えていないのですが正規料金の2割引きくらいで購入したチケットは「招待券」と書いてありました。なるほど・・・

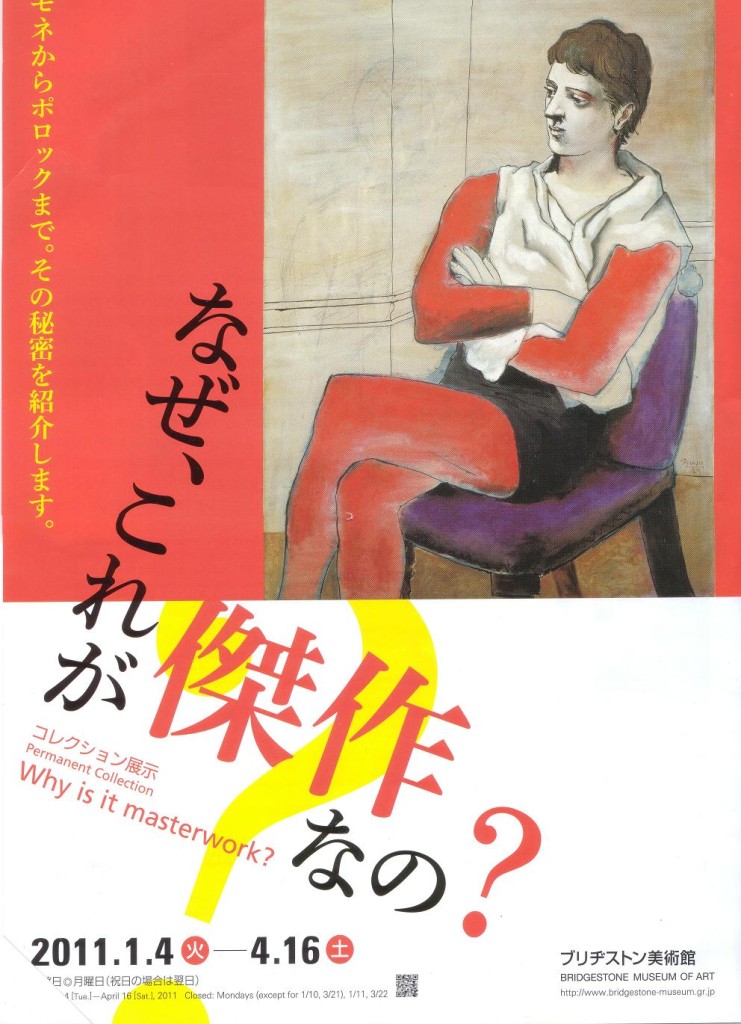

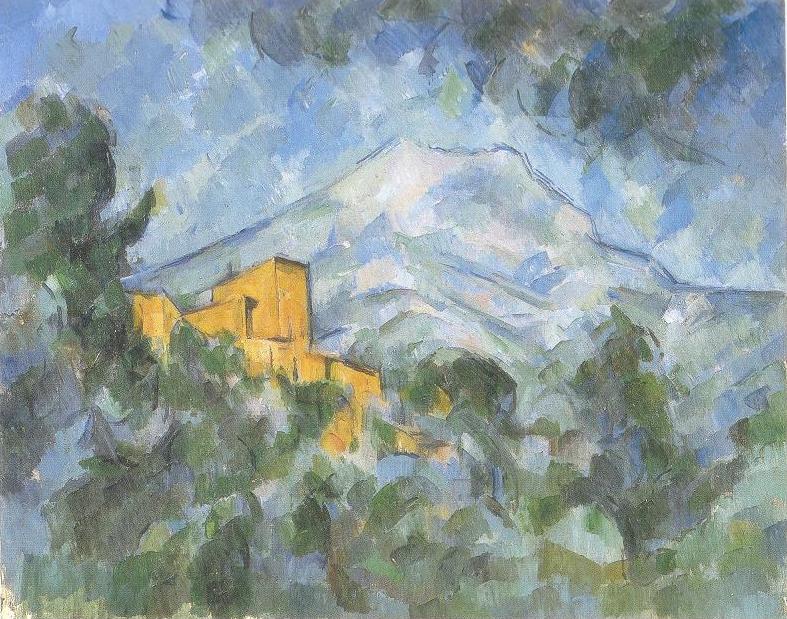

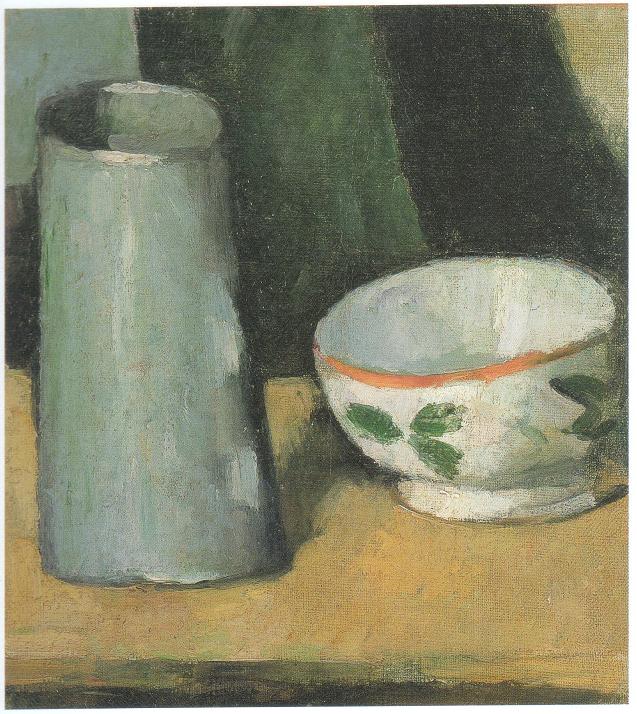

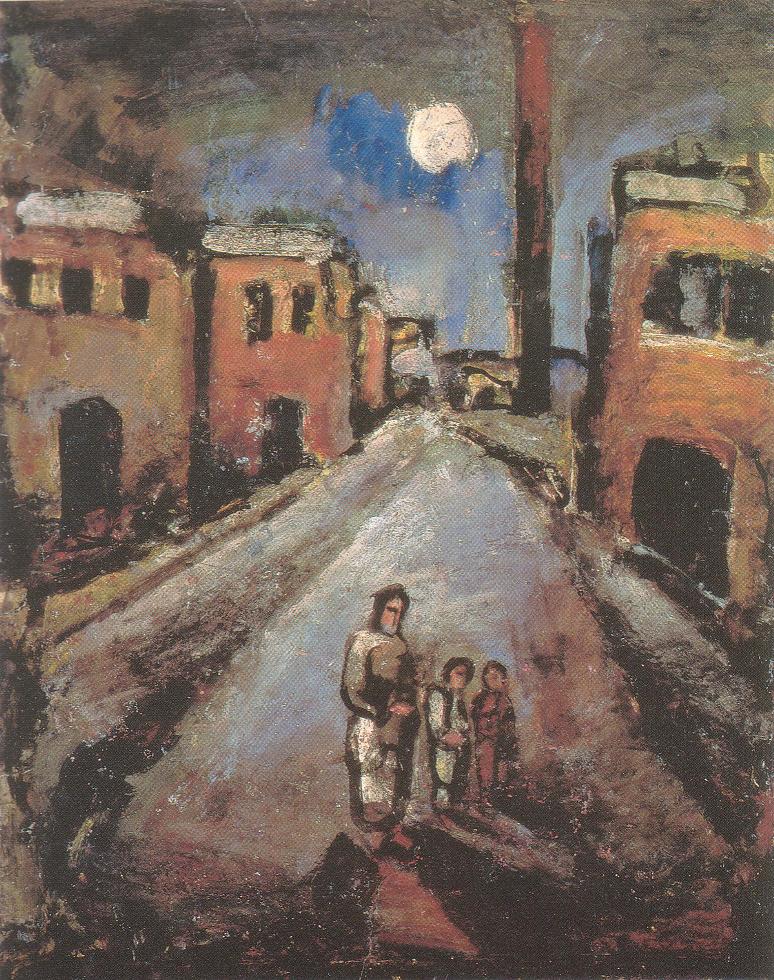

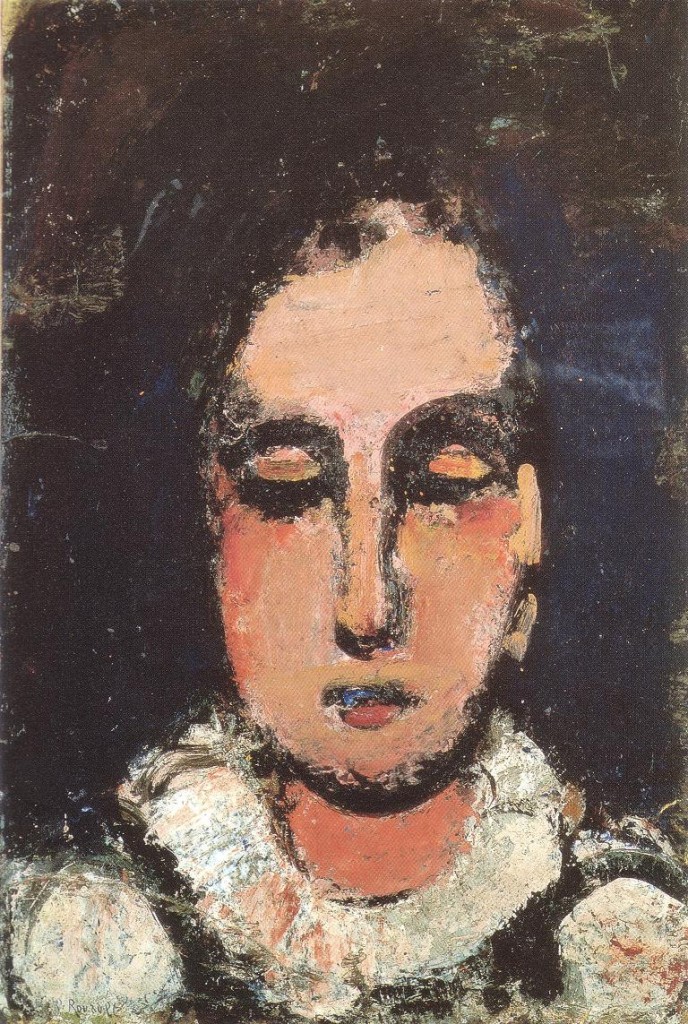

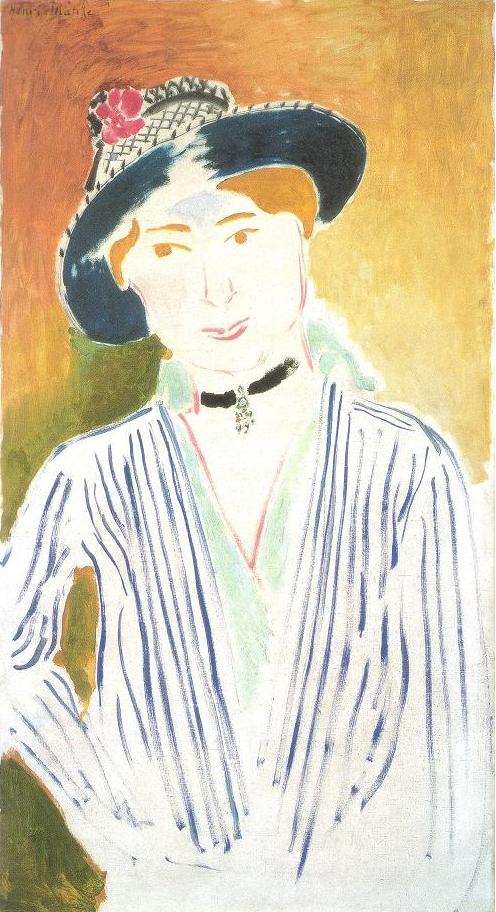

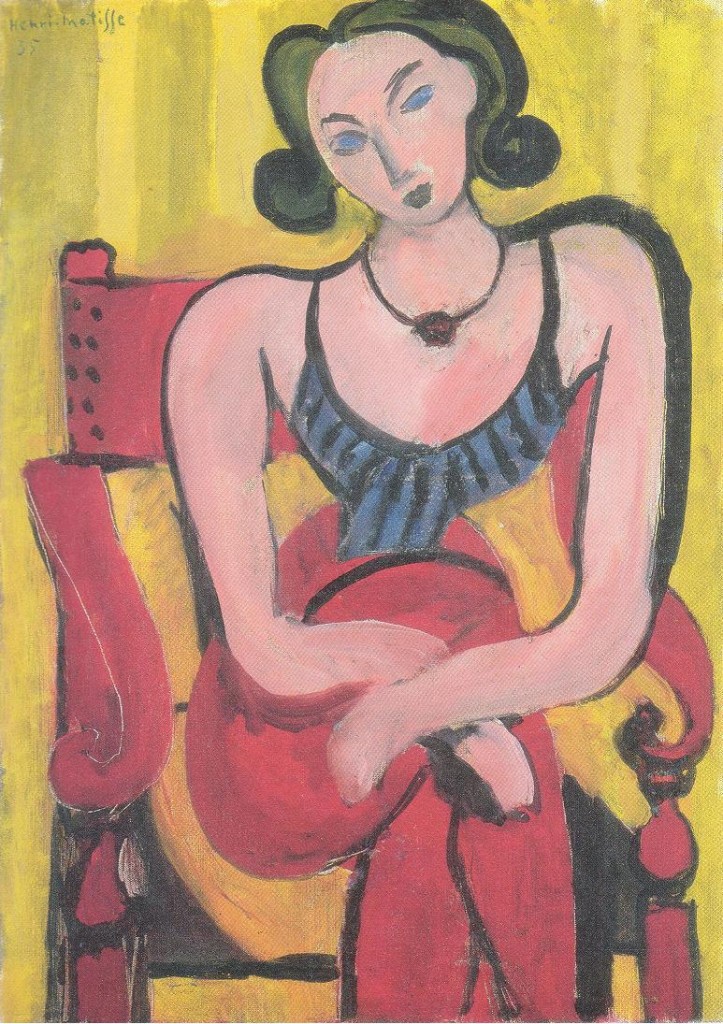

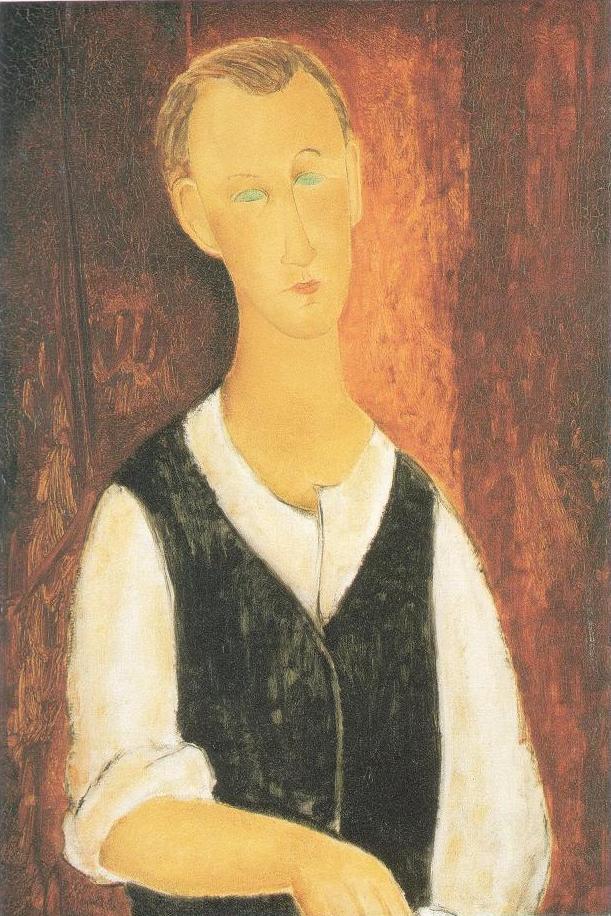

ブリジストン美術館の今回のテーマは「なぜ、これが傑作なの?」というものでした。

タイトル名から、「傑作」と言われるものに共通した解釈の仕方みたいなものが整理されているのではと期待しました。

汎用性のある「傑作の考え方」と言うよりは個々の絵画の特徴をたんたんと説明するというところでした。

「自分はなぜ絵を観るのが好きなのだろう」ということの回答を期待していたわけですが、むしがよすぎましたか。

絵を観る場合のインストラクションというか、ヒントがあればと思った次第です。

自分の中で、有名だから好きなのか、誰の絵とも知らず「傑作」と呼ばれる隣にひっそりとある素朴な絵が好きになることがあるのか・・・

というつまらぬ自問があります。

話が変わりますが、仏像については、自分の心が癒されるお姿を求めているのですが、「国宝」だの「重文」だのという表記が気になっていて、純粋に求める心にフィルターがかかっているようにも思えます。

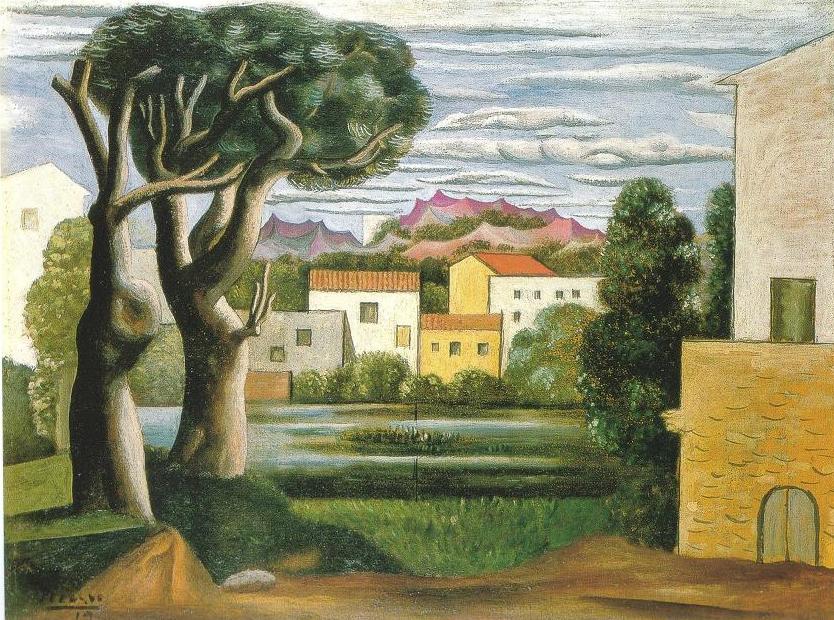

※なんとなく、ピカソがルソーの理解者だったというのがわかる気がします

今までの経験だと、建物に関しては「国宝」はことごとくお気に入りになるのですが、仏像に関しては国宝、重文の中で、特にこのお姿が良いなと、ある程度好みがでます。

また、何の指定をされていないお姿に魅かれることもあるので、「国宝ラベル」は余り強力なフィルタではないかもしれません。

「国宝」の定義は下記の通りです。

『文化財保護法によって国が指定した重要文化財のうち、世界文化の見地から価値の高いものでたぐいない国民の宝たるものであるとして指定したものである(文化財保護法第27条第2項)』

・・・世界文化の見地って・・・疑問が膨らんでしまう。

この定義から言えば、古くて価値がある、歴史的な意義があり価値がある、と言う面があるのだと思います。

大胆に言うと必ずしも、その対象に万人が魅かれるものではないということはあり得るのではと・・・

ということで絵に戻って・・・

自分なりに考える絵の要素は構図、バックの色調、色彩のバランス、光あるいは影の使い方などとそれらが構成する全体の空気というところがあるのかと思います。

さらに物をどう観るのか、観たものをどういうふうにをキャンバスに置くのか、創造者の創造者たるところのデフォルメ(と言っていいのかわからないのですが)がその画家の資質になるのだと思います。

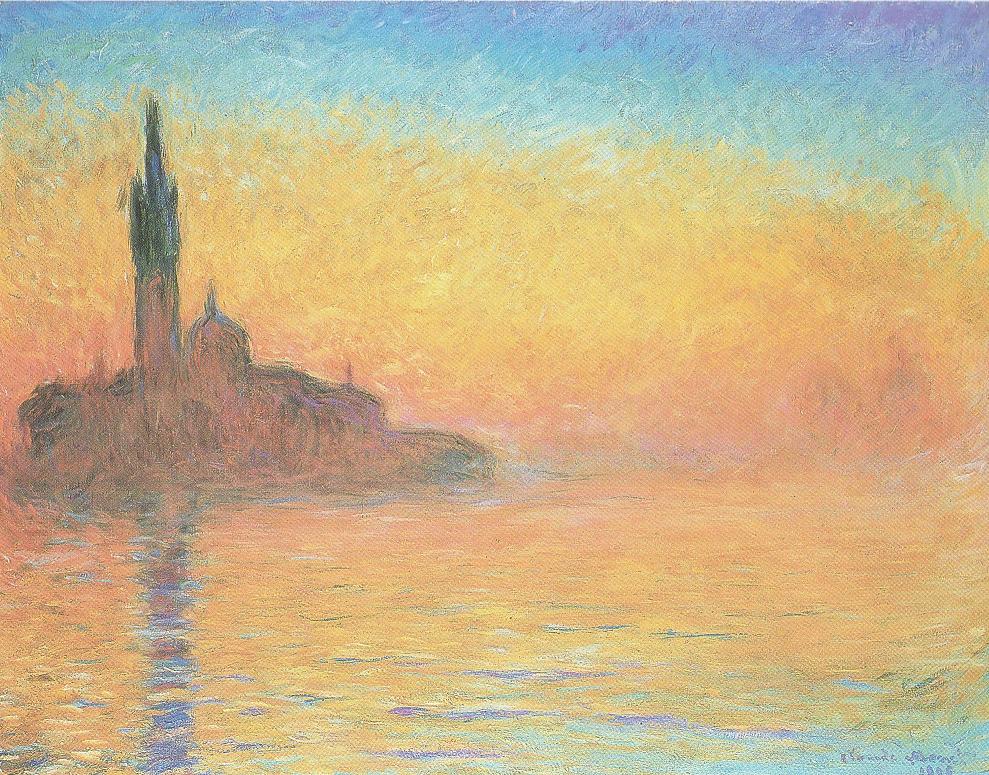

最近美術館巡りを始めて、写実派、印象派、新印象派(点描)、ポスト印象派、ナビ派、フォービズム、キュビズム、抽象画などの技法的、思想的な流れがあることを知りつつあります。(いまだ言葉の意味を明確に理解していませんが。)

でも、画家が常に同じ感覚で生涯描き続けるということでなく、自分の中でも変わって行くことがあるのだと思います。

カンディンスキーの変貌を前回観ましたし、ピカソが「~の時代」でくくられるように大きく変わって行くのは顕著な例だと思います。

他の画家でも時代により、少しずつ変わっていくというのはあることだと思います。

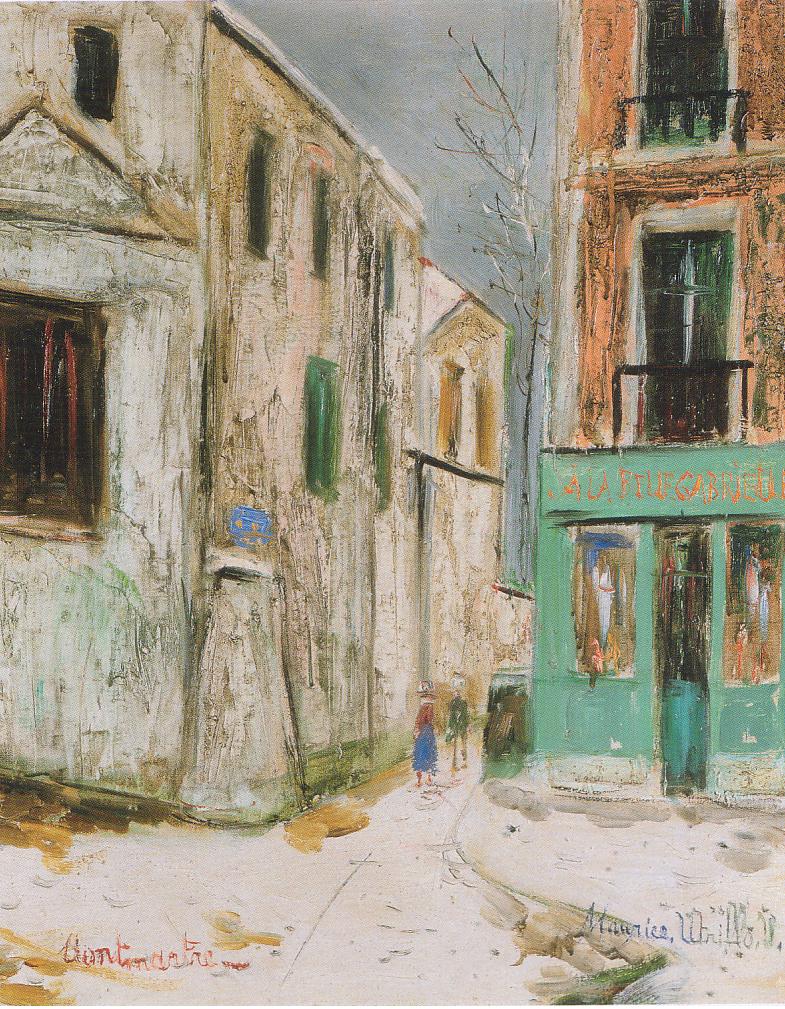

ユトリロ展で感じたのですが、作品の年代別に見て行くと、「色彩の時代」の後の1930年代以降の絵は初期の「白の時代」の絵に比べて建物が微妙にデフォルメされている様な気がします。(「モーリス・ユトリロ展 続き」)

「白の時代」がもともとユトリロを好きになったきっかけだと思います。決して明るくないパリの空の下にくすんだ白い壁の建物が整然とただずんでいる・・・今でもいいなと思います。

でも、後年の絵も暖かくて、人間味が感じられる様な気がしてやはりいいなと思います。Wikipediaのユトリロの説明を読んでいるとユトリロは「色彩の時代」までという評価みたいですが・・・

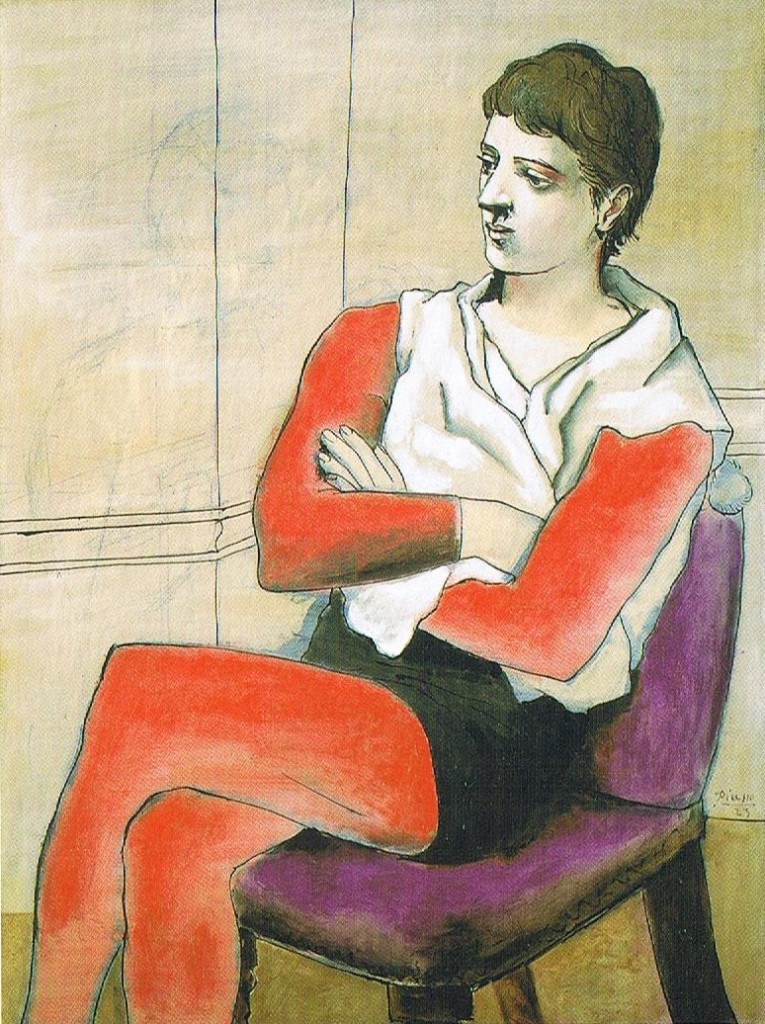

ポスターに使われている絵はピカソの「腕を組んですわるサルタンバンク」と言う絵でした。ブリジストン美術館の目玉の一つの様です。

この絵の前でしばらく脚が止まってしまいました。何時もの絵ハガキではなく、A4大の絵を購入。

ブりジストン美術館の「サルタンバンク」の解説を引用させていただきます。

『ピカソの新古典主義(の模倣)時代を代表する作品のひとつ。サルタンバンクとは曲芸などをする大道芸人のこと。(中間省略)

ピカソは当時、ロシア・バレエの舞台美術に熱中しており、この絵にもバレエの世界の優しく夢見がちな気分が持ち込まれているようだ。

画面左上に女性像が塗り潰された痕跡があるが、それもこの絵に余韻を与えている。

ピアニスト、ホロヴィッツの所蔵作品であった。』

自分の部屋にはモネとゴッホの絵を1枚ずつ額に入れて飾っていましたが、この絵とルノアールのシャルパンティエ嬢が3枚目、4枚目の絵になりました。

その他に、鑑真 和上像、青不動(青蓮院)、釈迦如来立像(室生寺)を始めとした仏像の写真7枚が壁に並んで居て、釈迦如来座像(室生寺)、十一面観音像の2枚の仏像の写真が玄関を飾っています。

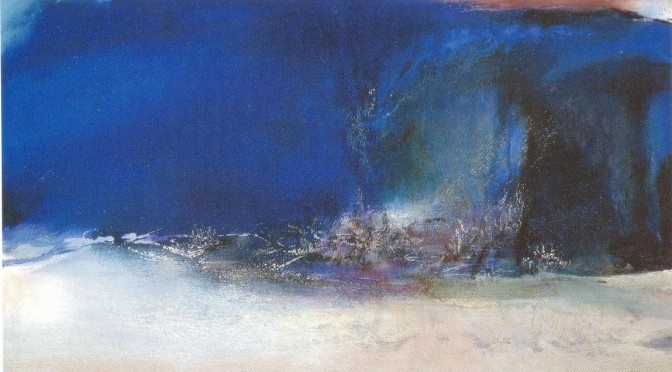

抽象画に対してはょっと遠慮気味ですが、少し興味がわきつつあります。

実はブリジストン美術館の絵ハガキは50円なので嬉しくてちょっと買い過ぎてしまいました。でも自分の好きな絵が多かったと思います。

帰りの新幹線からは久しぶりの富士山がよく見えました。興奮して冒頭の写真を撮りました。

岐阜羽島に近づいてくると夕闇が迫りつつありました。